民法404条は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする、と定めます。この利息は、当事者の合意に基づいて発生します。利息の発生は合意したが、その利率が特に合意されていない場合は、本条により、その利率は年5%とされます。

くそっ!貸したお金が返ってこないっす!

訴えるしかないっす!

待って、待って、利子や遅延損害金も請求しないとダメだよ!

利率について何も約束していなくても利息をつけるという約束があれば年5%は請求できるんだ!

遅延損害金は、これとは別に発生する、履行遅滞に基づく損害賠償請求権が法的根拠となっています。ただし、約定利率が法定利率を超える時を除いては、民法404条の例により損害金の利率が年五分の割合で算定されます(民法419条1項本文)。

ちなみに、お金はいつ返してもらう約束だったの?

3月3日ウサギの日っす!

ではその日の経過から遅延損害金を請求できるよ!

利息、遅延損害金等附帯請求

附帯請求として請求されたとしても、訴訟物としては独立した一個の訴訟物となりますので、請求原因の遺漏などは当然ですが、許されないことになります。ただし附帯請求の総額は訴訟提起時点では特定できないことが通常です。

でも利子なんかは訴状というやつのどこに書けばいいんすか?

請求の趣旨と言うところに請求を記載して、請求原因として利息や遅延損害金の発生の元となる事情も記載しなければいけないんだって。

印紙代について

利息や遅延損害金を訴訟で請求する際、附帯請求として請求の趣旨に記載することが一般的です。

民事訴訟法9条2項は、「果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない」旨を定めます。

でも、利子を請求したら裁判所に払う手数料も高くなるんじゃ・・・。

そうとも限らないんだ。

民事訴訟法9条2項の趣旨について「平成27年 5月19日最高裁第三小法廷決定(平26(許)36号手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)は、以下のとおり述べています。

| 訴訟の目的の価額は管轄の決定や訴えの提起等の手数料に係る算定の基準とされているところ,民訴法9条2項は,果実,損害賠償,違約金又は費用(以下,併せて「果実等」という。)の請求が訴訟の附帯の目的であるときは,その価額を訴訟の目的の価額に算入しない旨を定めている。同項の規定が,金銭債権の元本に対する遅延損害金などのように訴えの提起の際に訴訟の目的の価額を算定することが困難な場合のみならず,それ以外の場合を含めて果実等の請求をその適用の対象として掲げ,これらの請求が訴訟の附帯の目的であるときはその価額を訴訟の目的の価額に算入しないものとしているのは,このような訴訟の附帯の目的である果実等の請求については,その当否の審理判断がその請求権の発生の基礎となる主たる請求の当否の審理判断を前提に同一の手続においてこれに付随して行われることなどに鑑み,その価額を別個に訴訟の目的の価額に算入することなく,主たる請求の価額のみを管轄の決定や訴えの提起等の手数料に係る算定の基準とすれば足りるとし,これらの基準を簡明なものとする趣旨によるものと解される。 |

なお、上記最高裁判例の事案のように、請求が付帯請求か否か争われる場合もあります。

附帯請求と訴えの変更

附帯請求は、民事訴訟法9条2項により訴額の算定の基礎とされません。しかしながら、附帯請求も独立した訴訟物であることから、訴えを変更する場合、請求、乃至は請求の原因の変更として、訴えの変更に関する規律に服すものと考えられます(民事訴訟法143条参照)。

遅延利息の起算日と一部認容

原告の請求の趣旨よりも遅い起算日について認定し、一部認容した裁判例として下記の裁判例などがあります。附帯請求についても、起算日を遅らせたり、算定の基礎となる請求の認容が一部に留まる場合等、一部認容は当然に予定されているものと考えられます。

貸した日付を間違えて1年早く書いてしまったっス!

でも、裁判所が正しい日付に基づいて判決を出したっス

日付を間違えたの、わざとじゃ無いよね・・・?

| 平成27年 2月26日東京地裁判決(平25(ワ)13606号 預貯金払戻請求事件)被告の履行遅滞の成否(争点2)について (1) 原告は,本件各預金債権のうち別紙預金目録記載1ないし5の各定期預金債権につき,期限前解約が可能であるとして,被告には訴状送達の日の翌日である平成25年6月6日以降の遅延損害金の支払義務がある旨主張する。 被告は,別紙預金目録記載1ないし5の各定期預金の満期日につき,別紙預金目録記載のとおりであるとしているところ,原告は別紙預金目録記載6の普通預金債権につき,平成27年1月14日時点の預金残高の支払を求めており,上記預金残高は別紙預金目録記載1に係る平成25年7月30日までに発生した約定利息及び同記載5に係る平成25年6月23日までに発生した約定利息を含むものである。以上の事実に照らせば,原告は上記2口の定期預金債権について上記各満期日の経過をもって自動更新されており,各満期日が別紙預金目録記載1ないし5のとおりであることを争わない趣旨であると解される。上記各満期日はいずれも訴状送達の日の翌日の平成25年6月6日よりも後の日であるところ,証拠(甲7)によっても,原告及び被告間に,上記各定期預金債権について期日前解約を認める旨の合意がされたと認めるに足りない。 (2) 被告は,平成25年5月1日に原告代理人による本件各預金債権に係る払戻請求がされたのであるから,同日から少なくとも1か月以上が経過した本件訴状送達日の翌日までの間に,原告からBに係る身分関係書類等の提出を求め,自ら上記各預金債権に係る取引状況を調査するなどの預金者の特定に必要な調査を行うことが可能であったというべきである。 そして,被告において上記の調査を行ったならば,原告がBの法定相続人で,その法定相続分が3分の1であることを容易に知り得た上,Cの法定相続分である3分の2に関しては,Cに対して権利主張の意思の有無を確認するか,意思確認が容易でなければ,権利主張される可能性があるなどとして債権者不確知を理由に供託することも可能であったし,原告の法定相続分に関しては,定期預金債権については各満期日到来後,普通預金債権については支払請求を受けた日にそれぞれ原告に対して弁済することが可能で,仮に,原告に対して弁済の提供をしたものの,受領を拒絶された場合には弁済供託することが可能であったから,定期預金債権については満期日到来後に,普通預金債権については支払請求を受けた日に支払をしない場合には履行遅滞となると解される。 (3) したがって,被告は,別紙預金目録記載1ないし5の定期預金債権については,各元金及び各満期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払義務を負い,別紙預金目録記載6の普通預金債権については,平成27年1月14日現在の元金・利息合計額16万5682円及びうち9万2283円に対する訴状送達の日の翌日である平成25年6月6日から,7万3399円に対する訴え変更申立書送達日の翌日である平成27年1月16日から各支払済みまでの遅延損害金の支払義務を負う。なお,原告の本件訴訟における請求は定期預金債権に係る各満期までの約定利息を含まないが,原告は被告に対し,これらの約定利息分についての支払請求権も有するものである。…中略…以上によれば,原告の請求は,別紙「供託未了の各預金債権額等」記載1ないし5の各「供託未了金額」の「元金」欄記載の各金額及びこれに対する各「遅延損害金」欄記載の起算日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金並びに上記別紙記載6の「供託未了金額」欄記載の金額5万5403円(請求拡張後の元金に係る請求額165,682円-供託済みの元金額110,279円=55,403円)及びこれに対する平成27年1月16日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金(被告は別紙預金目録記載6の普通預金債権につき,提訴時の請求額(遅延損害金を含む。)を上回る額を供託したから,法定充当により供託後の残元金に対する遅延損害金の起算日は平成27年1月16日となると解する。)の支払を求める限度で理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 |

通常は裁判所が気付いて修正を指摘することが多いと思います。

民事訴訟業務案内

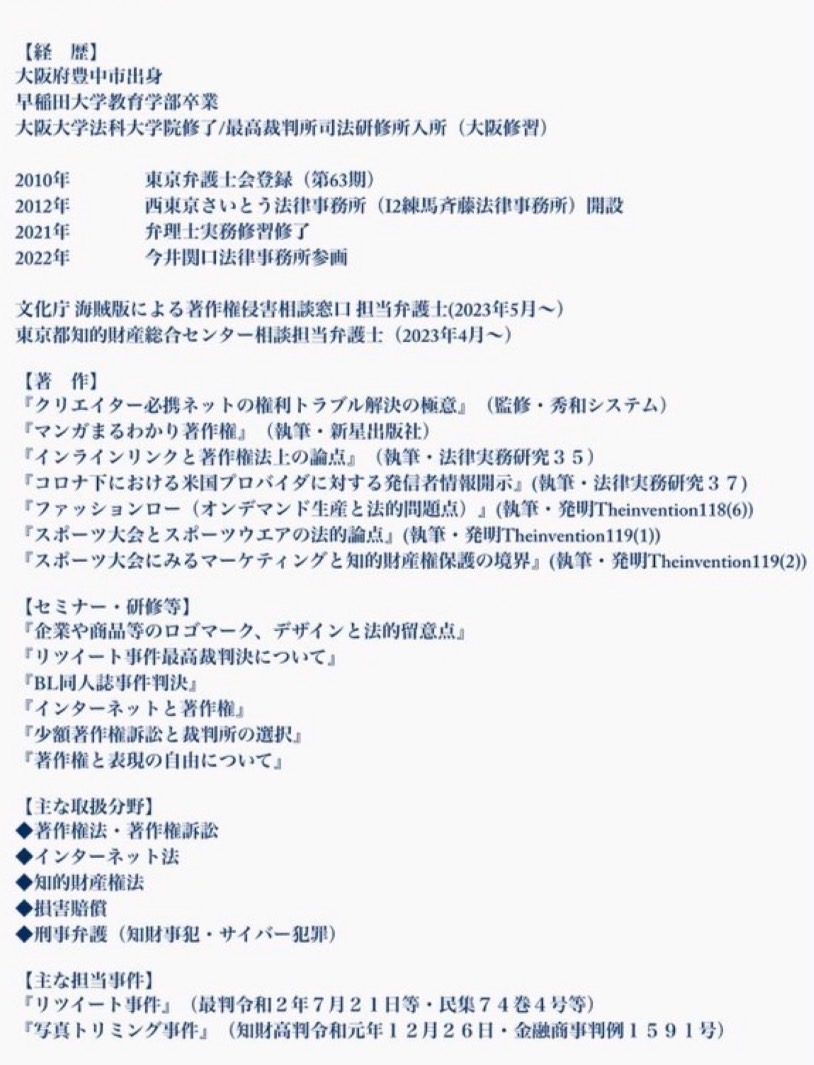

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、民事訴訟について代理業務を承っています。上告審から簡易裁判所事案まで幅広く対応経験がございますので、お気軽にお問い合わせください。

あーややこしっス!やっぱり自分じゃ大変っス!

そういうときは弁護士に相談してみたら?

コメントを残す